オフィス用品通販大手の会社の倉庫が12日間燃え続けた

という火災がありました。この火災が起きたことによって、

約100億円の損失が出たといいます。

新聞等の報道によりますと、火災の原因は、作業員(委託業者)が、

フォークリフトで段ボールを搬出作業中に、タイヤが空転し、

その摩擦によって、出火したとされています。

また、倉庫内には、危険物が消防法上認められる保管量の

数倍にも上っていた疑いがあるとして家宅捜索が行われたとのことです。

(危険物が過剰に保管されていたことで延焼が拡大した可能性)

この会社では、この倉庫を適用範囲として、ISO14001を取得し、

委託業者の管理や法令順守の体制構築を行い、

環境に配慮していることを積極的にPRしていました。

しかしながら、この会社は委託業者の管理や法令順守ができておらず、

大量の二酸化炭素と火災によって燃えたことによる大量の廃棄物も

排出してしまいました。

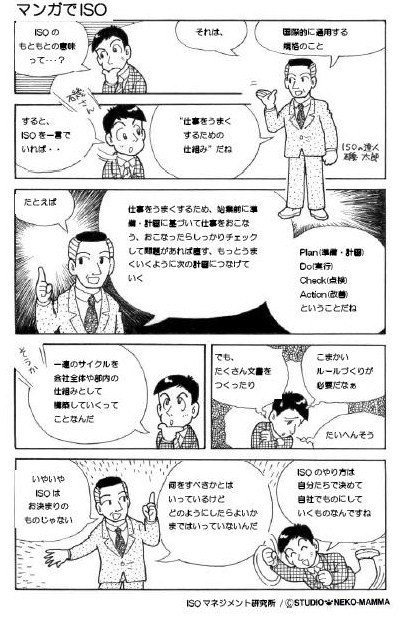

ISOを取得していることと組織の管理がしっかりできていることは、

残念ながら、イコールではありません。

今回のケースでは、話題にあがっていないようですが、

ISOの審査は、今まで適切だったのか、ということです。

実際問題として、ISOの審査で法令違反などの不正が発見できるか

というと、明らかなものは別として、難しいのが実情です。

また、よくいわれることですが、審査はサンプリングであり、

審査結果を記した報告書は、あくまでも二者間で交わした書類にすぎず、

対外的な評価結果として何かを証明するものではありません。

これらのことが理由としてあるのかどうか、わかりませんが、

この会社を審査し、認証を与えている審査機関は、

この件に関して、HPを確認する限り、何らかのコメントは

していないようです。(2017/04/13現在)

だからといって、

私は、ISOの審査及び認証登録を否定しているわけではありません。

むしろ、このような現状があるからこそ、

ISOの審査は活用すべきものだと考えています。

では、どのように活用していけばよいのでしょうか?

それは、単に審査をイベントとせずに、

事前に、審査員とやりとりをし、組織の課題や現状を率直に伝え、

改善のきっかけ作りという目的をもった、主体的なものとすることです。

多くの組織を見聞きする中、

未だに多くの組織が、審査員に指摘をされないことを目指した

受動的な仕組み作りに精を出していますが、

審査員や審査機関は、組織の結果に責任は持ちません。

何か重大な事故や事件が起きた場合、

その責任は、審査機関や審査員にあるのではなく、

その組織にあります。

しかしながら、自社のみの知識や経験ではうまくできません。

審査機関や審査員をはじめとした外部の知識をいかに、

主体的に、かつ有効活用できるかが大事だといえます。