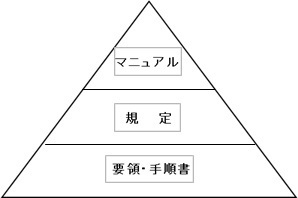

| 文書体系図 |

上記のような文書体系図を示し、文書の構造を示して、

文書の位置づけ、あり方を示すという方法があります。

この場合、一番上位にある「マニュアル」が

基本的な考え(目的)や押さえるべき項目を示し、

方向性を定めるものとしてあります。

次に、各プロセス毎に見た場合の必要な文書を示す「規定」があり、

一番下は、それらをより具体化した「要領・手順書」といった文書が

あるという、文書の構造化を示しています。

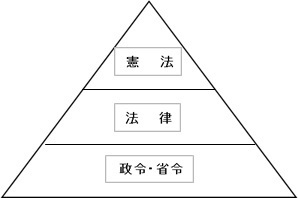

似たようなものとして、日本の法体系があります。

| 法体系図 |

一番上位にある憲法は、法の基本構造を示す根本のもので土台と

なるものです。それに基づき、その下に、各法律、労働安全衛生法や

廃棄物処理法などの個別法があり、各個別法をより具体化した

政令・省令がその下にあります。これは、内閣府や各省庁が定める

施行令といったものです。

話を戻しますと、

品質マニュアルなどの文書を作成するにあたって、

いかに、現場の運用、実行を促すかを考えた場合、文書は

なるべくわかりやすく、なるべく少なくする、と考えがちですが、

基本を示すもの、目的や考え方を示すものが抜けてしまわない

ように注意しないといけません。

例えば、現場目線に立って、品質マニュアルを5W1Hで、

具体化してわかりやすくしているが、肝心の規格要求事項が

漏れているといったようなことです。

また、現場の作業手順書などは、具体的なものでないと

困りますが、その上位となる文書、マネジメントシステムを

記述した文書はPDCAサイクルを回すといったように、ある程度、

抽象的なものの記述に留めておくと有用性が高いと思います。

なぜなら、記述を具体化してしまうと、その具体性に活動が

縛られてしまい、マネジメントシステムの意図である、画一的で

ない、主体的な目標達成の取組みができなくなってしまうから

です。

なるべく文書は少なく、簡素化した方がよく、

また、文書体系に基づき、必ず規定を作成し、

要領・手順書の作成も必要だということではありません。

しかしながら、文書体系にある背景、

つまり、文書には、基本原則(要求事項)や目的、意図は

欠かせないものであることは、押さえておく必要があります。