今年は、医薬品のジェネリックメーカーの品質不正問題をはじめ、大手電機メーカーの不適切検査問題、大手銀行の大規模システム障害、さらには、国土交通省の統計データ改ざん問題などがあり、品質問題がよりクローズアップされた年となりました。

2017年にも同じような品質問題が起こり、そのときに、経団連は、品質管理に係わる不正・不適切な行為がないか、関連会社・傘下企業を含めた調査を会員企業に要請しました。

・経団連の要請文

https://www.keidanren.or.jp/announce/2017/1204.html

やはり要請だけでは、問題は解決せず、同じようなことが繰り返されてしまいました。

今回のこの問題も、またどこかで再発し、報道される、そんな気がしています。

では、どこに問題があるかですが、上記の経団連の要請文にあるように、経営トップ自らが率先して、問題に向き合い、適切な認識を保つこと、このことに一番の要因があるように感じています。

現場での認識は、経営トップの認識が反映されます。もちろん、経営トップの認識だけでなく、現場の認識ももちろん大事なのですが、トップの認識は、それ以上に重要なことだと思います。

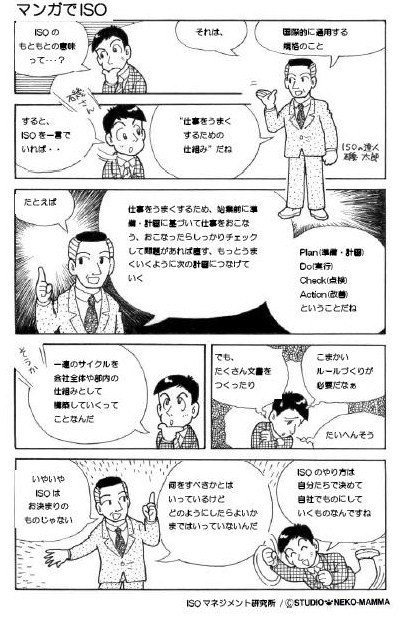

さらには、現状、品質管理の手法として、ISO9001(品質マネジメントの国際規格)がありますが、この仕組みやその認証制度が、どの程度この問題に役立ち得るのか、また、別なよい方法があるのか等、真剣に対処方法を検討していく必要もあると感じています。

Made in Japan(メイド・イン・ジャパン)は、まだまだ、世界において、優位性を保っているという声もありますが、携帯電話(スマートフォン)の世界シェアは、以下のようになっています。

■ 携帯電話(スマートフォン)の世界シェア

2021年11月

1位:アップル(アメリカ)

2位:サムスン(韓国)

3位:シャオミ(中国)

4位:ファーウェイ(中国)

5位:オッポ(中国)

・出典

https://gs.statcounter.com/vendor-market-share/mobile

携帯電話(スマートフォン)だけでなく、家電製品においても、日本製は、後塵を拝しているようですが、このことが、直接、日本製の品質低下を意味しているわけではありませんし、日本では、まだ日本製のスマートフォンがよく売れています。

しかし、目線を広くしてみれば、状況は異なっているということを認識する必要があると思います。