8月2日、日野自動車株式会社は2022年3月4日に公表した認証不正問題についての調査報告書を公表しました。今回の問題の真因に関して、調査報告書では、以下のことを挙げています。

1.みんなでクルマをつくっていないこと

2.世の中の変化に取り残されていること

3.業務をマネジメントする仕組みが軽視されていたこと

以下、それぞれのコメントを記載致します。

1.みんなでクルマをつくっていないこと

従業員一丸となって、提供する製品やサービスをつくっていない(つくっていると感じられない)ということは、どんな組織においてもよくあることだと思います。

報告書でも示していますが、それぞれの部門の存在意義と役割を明確にすること、そして、セクショナリズムに陥ることなく、他部門との協働化が必要だと思います。

特に、セクショナリズムは、大きな組織だけに起きるものではなく、30人程度の小組織でも起きるものですので、協働化せざるを得ない仕掛け(部門横断的な小集団活動等)を考えるとよいと思います。

また、これも大事なことだと思いますが、自分たちの作った製品やサービスがどのように使われているのか、どのように役に立っているのか、顧客の声が現場にも届くようにすることも大事です。

例えば、ある製造業では、製造現場の従業員を営業担当者に同行させて顧客の声をあえて把握させているというところもあります。

2.世の中の変化に取り残されていること

報告書には、外的環境や価値観の変化に気付かないまま「井の中の蛙」となってしまう、とありますが、ここも多くの組織で思い当たることだと思います。

実際に、現場でのコンサルで感じることですが、外的環境や価値観の変化は、あまりピンときていないと感じることがあります。

これは組織の風土の問題とも関係しますが、実際に、取るべき方策としては、会社が一方的に、情報の発信を行うというよりは、世の中の変化を朝礼や日報等で、発表や報告という形式をとってしっかり従業員に把握させるという方法がよいと思います。

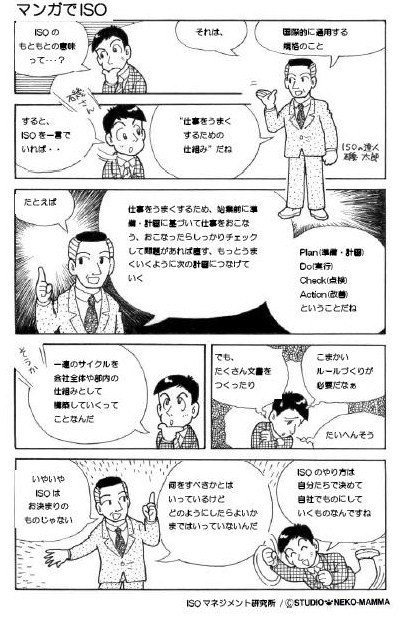

3.業務をマネジメントする仕組みが軽視されていたこと

ここは、主に開発プロセスでのことを言及しており、社内規程類やマニュアル類の整備が進んでいないことなどを指摘しています。

従業員アンケートのコメントでは、チェック機能の弱さを言及していますが、適合性のチェックだけでなく、有効性のチェックも必要となります。

ただ仕組み(品質マネジメントシステム)を作っても、機能していなけば意味はありません。

実態とは関係なく、作文された報告の辻褄さえ整っていればそれでよしとすることはあってはなりません。

以上、これらのことは、どんな組織においても無縁ではないことだと思いますし、現に、インターネット上のコメントをみる限り、自分の会社も同様であるなどの共感を示すコメントがありました。

今回の日野自動車の問題は、一つの組織の問題というより、結局は、私たち社会の仕組みや体質の問題という気がしています。